История музея. XIX

«…собранный и впредь собираемый при горном училище изъ Российскихъ и иностранныхъ минераловъ и ископаамыхъ телъ Кабинетъ иметь во всегдашнемъ порядке …»

из воспоминаний современников

В 1804 г. был утвержден новый устав, по которому Горное училище было реорганизовано в Горный кадетский корпус с высоким статусом университета.

Небольшие здания, приобретенные в XVIII в., уже не удовлетворяли растущее учебное заведение. В 1806 г. император Александр I подписал особый указ о создании комиссии по реконструкции Горного кадетского корпуса под руководством Андрея Никифоровича Воронихина. Отдельные здания XVIII в. были объединены в единый корпус, создание нового архитектурного ансамбля было закончено к 1811 г.

Торжественная и величавая постройка, созданная Воронихиным, стала как бы заключительным аккордом классического ансамбля невских берегов.

После окончания строительства, для пополнения коллекций музея, директор Горного кадетского корпуса А.Ф. Дерябин создал специальную экспедицию по сбору минералогического и геологического материала на Урале и в Сибири. В результате ее деятельности было получено более 50 000 единиц разнообразных руд, горных пород и минералов. Часть из них вошла в основное собрание музея, другая легла в основу сырьевого фонда.

В 1812 г. в музей был назначен новый смотритель Д.И. Соколов, который начал проводить систематизацию имеющихся коллекций в соответствии с новейшими научными знаниями.

Неожиданно все работы по пополнению и переустройству музея коллекций пришлось прервать, поскольку была объявлена Отечественная война. Для сохранения уникального собрания было принято решение о его эвакуации. Прямо к пристани у Горного корпуса подошли барки, и погруженные на них музейные ценности и отправлены на р. Свирь. В 1813 г. все ценности вернулись «без ущерба».

Развитие науки и изменения системы образования вынудили провести реорганизацию всего старого музейного собрания и перейти к формированию коллекций по систематическому принципу. Проект преобразований предусматривал расширение помещений музея, пополнение и систематизацию коллекций.

Важным шагом в деле пополнения естественнонаучных коллекций Горного кадетского корпуса стал Указ от 10 апреля (30 марта ст. ст.) 1816 г. императора Александра I о передаче на постоянное хранение коллекции минералов и ископаемых редкостей из императорского Эрмитажа Основу данной коллекции составлял знаменитый минеральный кабинет самой императрицы Екатерины II.

АРХИТЕКТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЕЯ

В 1821-26 гг., во время масштабных работ по перестройке Горного института под наблюдением архитектора А.И. Постникова, интерьеры большинства залов музея получили новое архитектурное оформление в стиле ампир. Особое великолепие Колонному залу придал плафон, выполненный крупнейшим художником-монументалистом первой половины XIX в. Дж. Б. Скотти, с аллегорическими изображениями трех главных сюжетов: Россия в виде «добродетели приходит к подножию храма славы сынов отечества, изъявляющих свою признательность за благодеяния и преимущества, дарованные императором Александром I Горному корпусу»; Екатерина II – основательница Горного училища – внушает питомцам покорность государю, «поощряет их к трудам и к приобретению сведений в науках, преподаваемых в сем заведении»; и наконец, в центральном – Петра Великого, основателя горного производства, взирающего с довольным видом на успехи и цветущее состояние оного».

МИНЕРАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГОРНОГО КОРПУСА

Богатство уникального собрания музея описал в 1821 г. в Отечественных записках П. Свиньин:

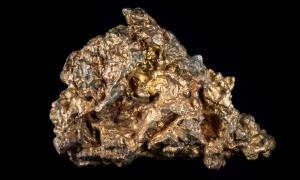

«<…>весь минеральный кабинет еще размещался в Колонном зале, который приобрел уже новую отделку. На всех шкафах сверху стояли бюсты философов и знаменитых ученых древностей, на самих шкафах золотыми буквами указано название минерального вида, в нем помещенного. Самые редкие, необычные и большого размера образцы были размещены на окнах под специальными стеклянными колпаками. Между колоннами на специальных постаментах были установлены гигантские экспонаты. В центре зала выставлены физические инструменты. Минеральный кабинет Горного корпуса имел в 1820-е гг. огромную глыбу уральского малахита, самородок меди более 100 кг весом – самый крупный в России того времени, крупные друзы самородной серы, огромный кристалл кварца 500 кг, самородное серебро и золото, образцы флюорита, пирита и др.».

Для обновленных залов была изготовлена музейная экспозиционная мебель в едином стиле с архитектурным оформлением залов. Несколько выставочных витрин принадлежали самой Екатерине II. Изготовленные по заказу Императрицы в 1787 г. придворным мебельным мастером Кристианом Мейером для Эрмитажа, они предназначались для хранения и экспонирования личной коллекции минералов императрицы. Позднее переданы вместе с коллекциями в музей Горного корпуса.

В 1828 г. окончательно были оформлены экспозиции Русского топографического собрания (современный Малахитовый зал), куда из старого минерального кабинета (Колонного зала) перенесли самые крупные экспонаты.

По свидетельству современников, в первой четверти XIX в. музей Горного кадетского корпуса был одним из самых крупных в Санкт-Петербурге. По повелению императора Николая I, с 1825 г. здесь хранились все самородки драгоценных металлов Санкт-Петербургского монетного двора, которые экспонировали в специальных чугунных сейфах. Особую часть представляло собрание моделей техники, применяемой в начале XIX в. в горном деле.

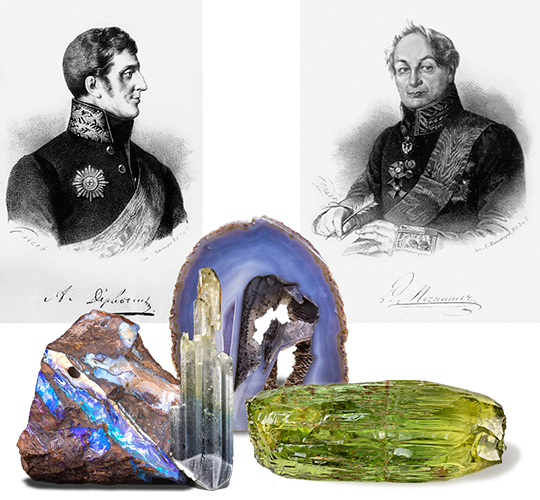

Коллекции музея пополнялись при участии известных личностей, занимавших различные государственные посты. Среди них были вице-канцлер граф К.В. Нессельроде, министр уделов граф Л.А. Перовский, русский писатель и издатель П.П. Свиньин и многие другие. Музей находился под постоянным попечительством представителей императорской фамилии. В 1829 г., после извержения вулканов в Италии, великая княгиня Елена Павловна распорядилась собрать специальную коллекцию продуктов извержений и передать ее на хранение в музей. Из казны регулярно выделялись крупные субсидии на приобретение частных собраний, новые экспонаты присылали по личным распоряжениям императоров, включая самый крупный самородок меди весом 842 кг и друзу чистейшего горного хрусталя из Японии.

Наибольшее внимание в период с 1830-х по 1866 г. уделялось развитию палеонтологических и геологических коллекций. В предыдущий период они оставались в тени минералогического и модельного собраний, но в 1834 г., с приходом к руководству Института корпуса горных инженеров К.В. Чевкина, ситуация постепенно стала меняться. С 1840 г. во главе русского геологического собрания находился Г.П. Гельмерсен, а минералогический отдел возглавлял В.В. Нефедьев, опубликовавший в 1871 г. первый печатный каталог минералогического собрания музея.

В XIX в. сформировались основная структура музея, принципы размещения экспозиционного материала и идеология учебно-практических занятий. В это же время музей приобрел значительное количество нового коллекционного и учебного материала. В течение первой половины XIX в. геологические коллекции настолько увеличились, что перед руководством музея в очередной раз встал вопрос о необходимости его расширения. В 1866 г., после закрытия пансиона для студентов, помещения, в которых прежде размещались дортуары, были переданы музею. После реконструкции в них разместилось Русское геологическое собрание. С этого момента музей занял практически весь второй этаж главного здания.

Во второй половине XIX в. собрание музея пополнилось несколькими крупными коллекциями: минералов Н.К. Валькер и А.П. Грамматчикова, горных пород Швеции и Финляндии Н.-Г. Норденшильда; несколько тысяч минералов были переданы по завещанию герцога Н.М. Лейхтенбергского; поступили в музей и уникальные палеонтологические монографические коллекции известнейших геологов и палеонтологов России и Европы И.И. Лагузена, Е.Е. Барбот-де-Марни, Г.В. Абиха, И.Ф. Брандта и др.

Не считаясь со значительными материальными затратами, руководство института заказывало технические модели у лучших механиков и модельных мастеров Европы: в Германии – у Ф. А. Клопфера, К. Шумана, Хр. Шредера; во Франции – у А. Клера, Э. Бурдона и Э. Филиппа. Особенно прочные связи были налажены в XIX веке с Гальсбрюкским машинным заведением близ Фрайберга в Германии. Модели изготавливались также в собственных мастерских института, на Санкт-Петербургском монетном дворе, на российских горных заводах. В последние десятилетия XIX века значительную роль в пополнении Модельного собрания стали играть выпускники Горного института, присылавшие в Музей модели своих собственных инженерных разработок. Важным источником пополнения коллекции служили всероссийские и всемирные промышленные выставки. В собрании Музея имеются экспонаты Санкт-Петербургской выставки 1839-го, Московской политехнической 1872-го, Венской 1873-го, Филадельфийской 1876-го, Нижегородской 1896-го, Парижской 1900 года.

Модельный отдел пополнился многими экспонатами, среди которых следует отметить модель доменной печи с воздухонагнетателями системы Каупера, модель надшахтных зданий, углеподъемных устройств и коксовых печей системы Коппе и др.